Rundgang innen

Der heutige barocke Hochaltar wurde 1640 – 1647 von den Gebrüdern Pock errichtet. Das Bild der „Steinigung des hl. Stephanus“ ist auf Zinntafeln gemalt. Das Aufsatzbild zeigt Gottvater. Das barocke Chorgestühl ist mit Bischofsbüsten verziert.

Der vierflügelige Altar aus dem Jahr 1447 stand zunächst im Bernhardskloster in Wiener Neustadt. 1883 wurde er für den Dom gekauft. Die Festtagsseite zeigt verschiedene Szenen mit Maria, die Wochentagsseite bietet 72 gemalte Heilige. Bei geschlossenen Flügeln wird die Passionsdarstellung (Leiden Christi) sichtbar.

Nach neuesten Forschungen ist sie nicht das Werk von Meister Pilgram. Sie besteht aus drei Sandsteinblöcken und stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Die vier Büsten an der Kanzel stellen die vier lateinischen Kirchenväter gleichzeitig als vier Temperamente dar (Augustinus = Melancholiker, Hieronymus = Choleriker, Ambrosius = Sanguiniker, Gregor = Phlegmatiker). Zusammen mit dem Fenstergucker, der unter dem Stiegenaufgang zu finden ist, bilden sie auch noch fünf verschiedene Altersabschnitte des Lebens. Das Treppengeländer wird aus Rädern mit Fischblasenmotiven gebildet. Die dreiteiligen Räder stehen für die Dreifaltigkeit Gottes und rollen hinauf. Die vierteiligen Räder stehen für das Irdische und rollen hinunter.

Die große Orgel auf der Westempore wurde 1960 fertig gestellt und verfügt über 125 Register und etwa 10 000 Pfeifen. Leider ist sie schadhaft und wird nur selten gespielt. An ihrer Stelle kommt die neue Orgel im Apostelschiff zum Einsatz, die 1991 aufgestellt wurde.

Der selbstbewusste Meister Pilgram stellte sich am Orgelfuß als Träger der Empore dar, in der Hand hält er das Winkelmaß und den Zirkel, Symbole der Baumeister. Das Schriftband unter der Selbstdarstellung bedeutet „M. A. P. 1513“ (Meister Antonius Pilgram, 1513). Die Plattform für die Orgel hat die Form eines halben, sechseckigen Sterns. Die Rippen, die die Empore stützen, bilden ein kompliziertes Geflecht.

Der Frauenaltar in der Mitte des linken Seitenschiffes zeigt Maria auf einer Mondsichel stehend mit dem Jesuskind auf dem Arm. Ihre Krone ist die Habsburgerkrone. Zu ihren Füßen kniet die nicht näher bekannte Familie des Stifters. Das Bild entstand zwischen 1470 und 1480.

In der Mitte des rechten Seitenschiffes befindet sich der Altar mit dem Bild des hl. Joseph mit dem Jesuskind. Das Bild ist auf Metall gemalt und mit 1699 datiert.

Das Kenotaph (leeres Grabmal) wurde wahrscheinlich von Rudolf IV selbst in Auftrag gegeben. Seine Gemahlin, Katharina von Böhmen, ist auf dem Tumbadeckel mit ihm dargestellt. Auf einem frühen Bild des Grabmals ist zu sehen, dass sich zwischen den beiden Figuren aus Margaretener Sandstein ein Modell der Stephanskirche befand. Die Figuren selbst waren teils vergoldet, in den Kronen waren Edelsteine eingebettet.

Kaiser Friedrich III wählte als Künstler Niklas Gerhaert van Leiden, der ab 1467 in Österreich wirkte. Ursprünglich sollte das Grabmal in Wiener Neustadt errichtet werden, der fertige Tumbadeckel aus Halleiner Marmor wurde aber 1493, im Todesjahr des Kaisers, nach Wien gebracht. Der Künstler hatte mit dem Kaiser ein Konzept für das Hochgrab ausgearbeitet, das nach dem Tod van Leidens 1473 andere Steinmetze fortsetzen konnten. Der Kaiser wurde dann in Linz bestattet, da das Hochgrab noch nicht fertig war. Erst 1513 konnte man den Leichnam nach Wien überführen.

Der Tumbadeckel zeigt den Kaiser in perlenbesticktem Ornat, in den Händen den Reichsapfel und das Zepter. Das gekrönte Haupt ruht auf einem Kissen. Zu seinen Füßen sieht man den Habsburger Löwen und den steirischen Panther. Am Sockel des Grabmales tummelt sich das Böse – Fratzen, Fabelwesen und Totenköpfe. Die Seiten der Tumba zeigen die guten Taten: verschiedene Kloster- und Bistumsgründungen. Weiters bilden betende Bischöfe und Mönche den oberen Rand des Sarkophags, an den Wänden sind geistliche und weltliche Kurfürsten dargestellt.

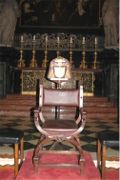

Der Puchheimbaldachin ist der älteste (1434) und befindet sich in der Nordwest-Ecke. Er beherbergt das barocke Herz-Jesu-Bild.

Der Südwest-Baldachin (1448) bildet den Altar des Gnadenbildes von Maria Pötsch und stammt wahrscheinlich von Gregor Hauser.

Der Füchselbaldachin (1515) befindet sich in der Südost-Ecke des Seitenschiffes und gilt als Werk von Hans Puchsbaum. Über eine Wendeltreppe kommt man auf die Sängerempore.

Im 17. Jahrhundert wurde einer Dienstmagd nach dem Gebet zu dieser Figur geholfen, als sie zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt wurde. Die Besitzerin schenkte daraufhin die Madonna der Stephanskirche. Die Entstehung der Statue wird um 1325 angenommen, ihre ursprünglich bunte Gestalt wurde vom Rauch zahlloser Kerzen dunkel gefärbt.

Lies die Sage von der Dienstbotenmuttergottes!

Unter dem Mantel der Muttergottes suchen die verschiedenen Stände Zuflucht. Er symbolisiert eine Art des Rechtsschutzes. Die Figur stammt von ca.1450.

Gnadenbild Maria Počs (Pötsch)Im südwestlichen „Oexlbaldachin“ findet man die Ikone der Maria Pötsch . Sie stammt aus Nordungarn und soll mitgeholfen haben, dass Prinz Eugen die Türken besiegen konnte.

Lies die Sage von Maria Pötsch!

In der Eligiuskapelle findet man die Marienstatue mit dem Schlüssel, die einst im Kloster in der Himmelpfortgasse stand.

Lies die Sage von der Himmelspförtnerin!

Der Kolomanistein befindet sich beim Bischofstor, hinter der Tür zum Schriftenstand. Er soll an einen irischen Ritter und seinen treuen Diener erinnern. Die irrtümliche Hinrichtung des Ritters soll zu Wundern geführt haben.

Lies die Sage von Koloman!